今回ご紹介するのは図書館で借りてきた本によくかかっている透明カバーについて記事にします。

あのカバーはブックカバーまたはブッカーといって、セロファンテープまたはサランラップの厚くて大きいバージョンのような形で売られています。

このブックカバーをかければ、長く本を保存することができちゃうんです。

どうぞおうちでもご活用くださいませ。

(ブッカーの素材の説明についてはコメント欄にてLEEさまが詳しく説明してくださっていますのでご参考ください★)

本の表紙を傷めないためにブックカバーをかけます

★用意するもの★

1、ブッカー

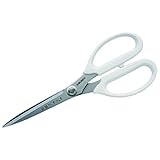

2、ブッカーはさみ

3、定規

ブッカー

埼玉福祉会のブックコートです。

|

|

少量サイズ![]()

|

|

文庫版という文庫のサイズに合わせてあるブッカーが個人的に1番好きです。

本の大きさに合わせて切り、ブッカーをかけます。

ブッカーは透明なシールのようになっています。

または、粘着力の強いサランラップのようなものです。

|

![]()

これいいですね!!

ひとつ購入すると、すぐにブッカーがかけられる!!

ハサミと定規付き

まさかのブッカーの掛け方DVDもついています。

ブッカーはさみ

|

![]() ブッカーについている接着のりがハサミにくっついてしまいます。

ブッカーについている接着のりがハサミにくっついてしまいます。

このブッカーバサミはそのノリがくっつきにくい仕様になっています。

また、もし切れ味が悪くなったとしたら、ソルベントにつけて、チョキちょい空を切れば、また元どおりになります。

【ソルベントの使い方】図書館の本に貼りついたセロテープをソルベントでいとも簡単に剥がす方法

ブッカー定規

|

ブッカーをまっすぐに切るときに使います。

が、一番重要な使い方は、ブッカーを本にかけるときに、空気が入らないようにひっつける役をするときなんです。

![]()

ただの定規でも良いですが、ブッカー定規のほうがなんとなくうまくいきます。

セットでも売っているので、ハサミと定規は揃えた方がブッカーは綺麗にかかります。

図書館の本へのブッカーのかけかた

本へのブッカーのかけ方は慣れてしまえば結構簡単です。

1冊5分もかからずにブッカーをかけることができるようになります。

もっとプロになると1分かからないんだとか!!

神の領域ですね!

1、ブッカーを本より一回り大きく切る

ブッカー自体に点線が入っています。

その点線は縦横ともに1センチ。

目安として3センチの余裕を本の周りにもたせます。

2、ブッカーの端だけ粘着面を出す

ブッカーの端を少しめくり粘着面を出します。

その粘着面に本の角をくっつけ、用意しておいた定規で、ブッカーの剥離面をはがしたところを押し付けるように本に滑らせます。

3、1周かけたら、巻き込む

本の全面をブッカーがかけられたら、本からはみ出している部分のブッカーを本に巻き込みます。

✳︎このとき、本とブックカバーをはずし、全てのはみ出している部分を本のカバーの内側へ貼り付けます。

4、ブックカバーを本に戻して完成

空気がブッカーとブックカバーの間に入ってしまったら、カッターで空気穴を作り空気を抜きます。

本のページが破れている場合にはページヘルパー

うまくページをめくれなかったときや、知らない間にカバンの中で本が開いてしまっていれちゃって、ちょっとだけページが破れちゃったときに大活躍するのがページヘルパーです。

|

(2100-6205)SAIFUKU ページヘルパー 15mm幅 50m巻 補修テープ 補強テープ 図書の修理 本の修理 修繕用 製本グッズ |

![]() これはブッカーより柔らかく、文庫の補修やちょっとしたページの破れに使います。

これはブッカーより柔らかく、文庫の補修やちょっとしたページの破れに使います。

ブッカーより柔らかいので、本の外側より内側を補修するのに最適です。

文庫本は単行本より紙が薄いので、ブッカーで補修してしまうと、そこだけ厚くなってしまいます。

また、真ん中が割れてしまっている本を修理するとき、ブッカーで行うと、その補修部分だけが強くなり前後のページがまた剥がれてしまうので、ページヘルパーで補修を行います。

図書館の本にかかっているカバーって一体何のため?自分の家の本にもかけられる? まとめ

破損状況に合わせて修理用品を替える。

いかがでしたでしょうか??

図書館はどうしても保存という目的があるため、長く本が痛まない方法で修理をします。

そうなると、専門の修理道具の方が何十年も持つため、こういった修理道具を使っています。

あなたのお気に入りの本も買った時のように綺麗になりますように

お読みくださりありがとうございました。

コメント

はじめまして、図書館の大好きなLEEと申します。

本や図書館についての豊富なコンテンツ、大変参考になります。

大変僭越なことなのですが、こちらの記事の中にある「ブッカー」に関する説明で

「セロファンテープの厚くて大きいバージョン」という部分は非常に誤解を招きますので、ぜひ修正していただきたくお願いします。

セロファン(セロハン)テープとは「商品名:セロテープ」と同一の材料です。

埼玉福祉会さんなどの所謂「ブッカー」はポリプロピレン(PP)のようなオレフィン系が多いかと思います。

「セロテープ®️」が本の大敵ということは別のページでも記載されていますので、重々ご承知のことと存じますが、こちらのページにたまたまたどり着いた方が「ブッカーはセロハンテープ(=セロテープ®️)と同じ」だと勘違いされると困るので老婆心ながらお伝えしたくコメントさせていただきました。

セロテープの販売元であるニチバンさんは、セロテープの特徴として

・基材のセロハンが天然由来

・粘着剤は天然ゴム

を強調。一方PP系粘着テープは、基材・粘着材ともに石油由来であり、セロテープ®️がより環境に優しいことを積極的にPRしています。材料に関する説明については事実ですのでもちろん問題はありません。

ただし、高齢な方や環境問題に敏感な方が「セロハンテープの方は良いテープ」と判断され、図書館の本に「よかれと思って」セロハンテープを施してしまいことが心配です。

こちらのブログは、比較的年齢の高い方との親和性が良いと感じておりますので、そのあたりのことを加筆していただければと思います。また、セロテープ(セロハンテープ)は長期間保存する資料に貼ることが厳禁ということも重ねて強調していただければ幸いです。

なお、このコメントは公開していただく必要はございません。